捞女游戏,情感反诈模拟器,恋爱反诈游戏,剧情模拟游戏,免费反诈手游/《捞女游戏》是一款情感反诈题材互动剧情游戏,模拟“杀猪盘”全过程,通过恋爱聊天、情感引导等真实场景让你识破骗子套路,适合年轻用户反诈训练。,透过那层深色的镜片,我们仿佛看到了一个对光影、对叙事、对美学有着极致追求的大师。

然而,当一段超过一小时的私下谈话录音被撕开包装扔到公众面前,那副墨镜碎了,照见的却不再是纯粹的艺术,而是一场令人瞠目结舌的权力游戏。

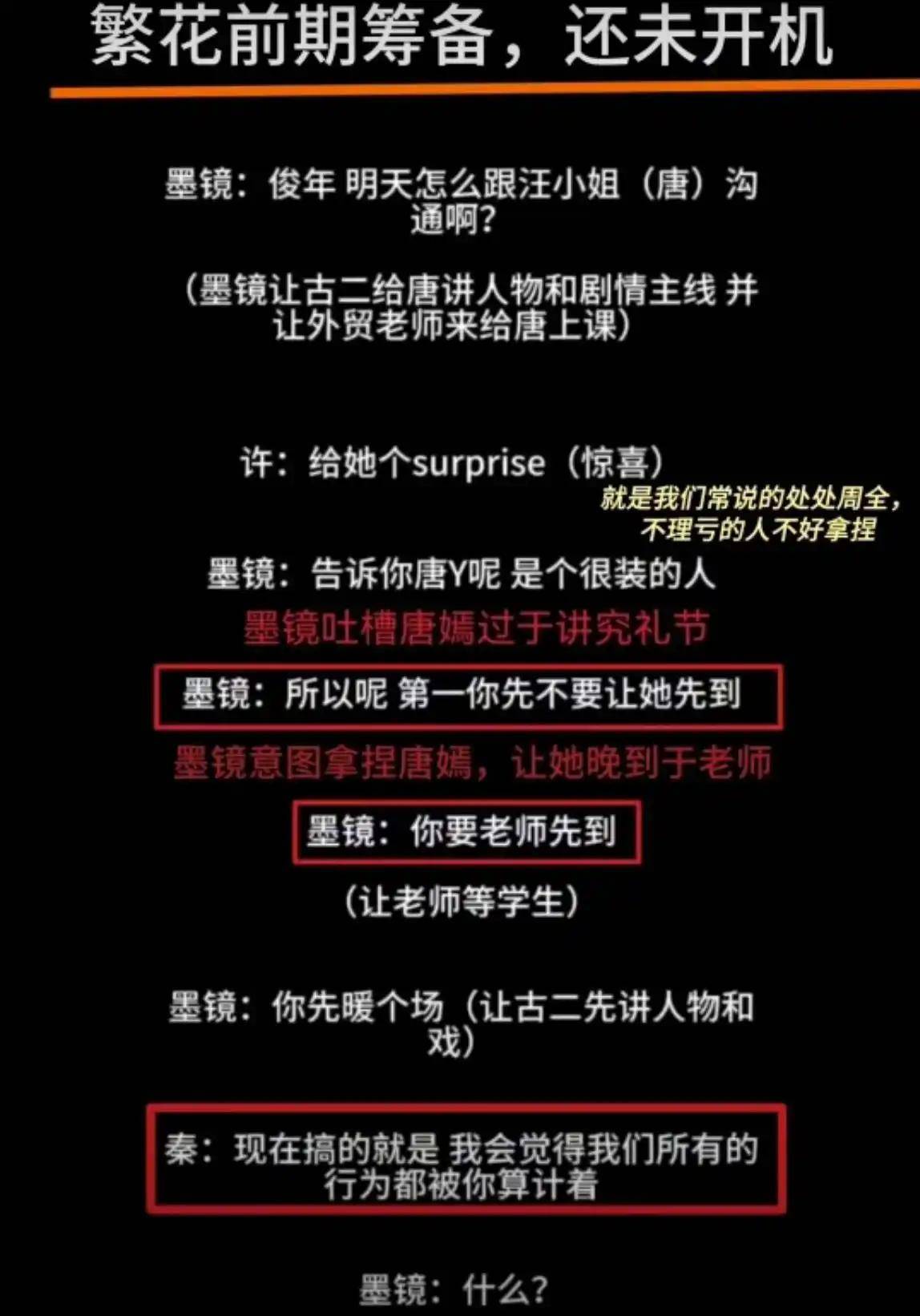

录音里,他对唐嫣的公开赞美还言犹在耳——她是“最好的汪小姐”,感谢她为角色倾注三年心血,可私下里,那份欣赏荡然无存,取而代之的是一句轻飘飘的“很装”。

这反差之大,让我们不得不重新审视,那个被捧上神坛的“艺术”,究竟是什么?

在王家卫这里,它变成了一种可以肆意挥霍的资本,专门用来实现精神上的绝对控制,对唐嫣的操控,就是一场教科书级别的演示。

王家卫并非粗暴地打压,他的手段更为精妙,也更为诛心,他将唐嫣的职业素养——守时早到、礼貌问候、洁身自好躲避饭局,全部曲解为“装”。

一个演员最可贵的品质,在他口中成了需要被“改造”的弱点,更令人不寒而栗的是,他还亲口承认,会故意安排老师提前到达,就是为了让唐嫣产生愧疚感。

这种精准打击敬业者自尊心的手法,无疑是一种高级的精神PUA,当一个人的努力和品德,反被定义为“虚伪”,并以此作为操控她的筹码时,“艺术”便成了那个唯一的、至高无上的价值衡量标准。

顺从者,如唐嫣,即便被如此对待,在凭借《繁花》拿到金熊猫奖最佳女主角后,依然在台上真诚地感谢王家卫,她被成功地纳入了这个体系,而她的敬业,却成了她被拿捏的把柄。

这种“天才艺术家可以超越常规”的迷思,并非一日铸成,它是由无数“佳话”堆砌起来的。

我们听过梁朝伟为了《2046》一个镜头,连吃27碗云吞面直到呕吐,也知道张震为拍《一代宗师》,苦练八极拳三年,甚至练到骨折,这些“为艺术牺牲”的悲壮叙事,长久以来被奉为行业美谈。

再加上向太那句“王家卫拍片不受控,经常让投资方血本无归”的评价,一个“为了艺术可以不计成本、不顾一切”的疯魔天才形象便被牢牢焊死。

这个形象,正是那面“艺术盾牌”最坚固的基石,它让圈内圈外的人都默认了一个前提:导演有权任性,而其他人,理应承受。

当“艺术”的权威被确立,它便开始对下面的人进行无情的价值重估,创作者不再是平等的合作者,而是可以被随意处置、羞辱、甚至一键清零的“物料”,就此,人被彻底物化了。

金靖的遭遇就是最直观的例子,她为角色辛辛苦苦拍摄了42场戏,结果在成片中被删得一干二净,仿佛从未存在过,她的努力、她的表演,价值瞬间归零。

而在那段私密的谈话中,她甚至不是一个演员,而是沦为王家卫和编剧秦雯等人评头论足、轻浮调侃其身体特征的笑料,这种从“弃子”到“笑料”的转变,是对一个女性尊严的双重践踏。

如果说金靖是被抹除的“物料”,那么曝光者,前编剧古二(程骏年),则是被榨干后抛弃的“零件”。

他的创作心血,那些核心剧情,被秦雯轻而易举地夺走署名,后者还凭此拿下了白玉兰奖,更可悲的是,高强度的工作加重了他罕见的肯尼迪氏症。

当他试图维权时,剧组直接否认其编剧身份,将他贬低为“资料员”,他的健康、他的才华、他的尊严,在这台机器面前,一文不值。

在这面“艺术盾牌”的庇护下,无人能够幸免,即便是陈道明这样的业界泰斗,也被秦雯在背后评价为爱立“文化人”人设,王家卫则形容他“阴阳同体”。

就连92岁高龄、德高望重的游本昌老师,也因爱发朋友圈,被评价为“不是省油的灯”。

游本昌此前还公开赞美王家卫“懂表演”,这份来自老艺术家的尊敬,换来的却是私下里的轻慢与嘲讽。

当“艺术”被运用到极致,它便构建起一个“规则真空”,在这个领域里,不仅行业内部的契约精神和职业道德荡然无存,甚至连社会的法律底线都可以被公然挑衅。

古二的维权困境,就是这片真空地带最真实的写照,行业数据显示,高达75%的青年编剧都曾遭遇过骗稿,维权成本高昂,成功率却极低。

古二的合同证据被资方垄断,在他选择曝光录音后,他赖以发声的个人公众号“古二新语”迅速被封禁,这套行云流水的操作,揭示了在“艺术”这面大旗下,正常的劳资关系、署名权保障等行业规则是何等脆弱。

这种“不能说”的潜规则,由无数个血淋淋的案例巩固而成,王传君仅仅因为在社交媒体上说了一句“不喜欢”王家卫监制的电影《摆渡人》,就传闻遭到行业长时间的封杀。

反抗的代价如此沉重,沉默便成了大多数人的选择,只有像王菲那样,不依赖演戏作为生计,才有底气无视王家卫的苛刻要求。

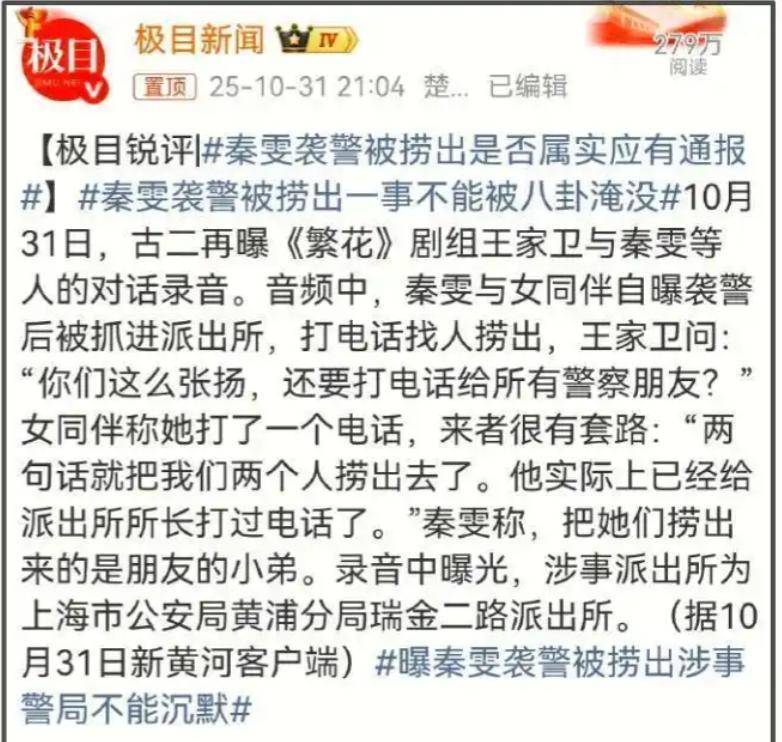

如果说行业潜规则只是内部的失序,那么秦雯在录音中炫耀的“袭警捞人”事件,则彻底捅破了最后一层窗户纸。

她眉飞色舞地讲述自己如何打了警察,又如何通过人脉关系将自己“捞”出来,言语间满是对规则的蔑视和对特权的自得。

更令人心惊的是王家卫的反应,他没有丝毫的错愕或谴责,反而饶有兴致地追问:“如果我被抓了,该找谁?”这一问一答,暴露的早已不是什么行业黑幕,而是一种根深蒂固的特权思维。

在他们眼中,法律不再是神圣不可侵犯的准则,而是一个可以通过人脉和金钱操纵的游戏,至此,“艺术盾牌”完成了它的终极进化,从一个行业庇护所,变成了一个拥有法外特权的“结界”。

“艺术”在王家卫录音门事件中,上演了一场触目惊心的多重异化,它先是被铸造成精神资本,用以操控人心,然后沦为物化工具,肆意践踏个体尊严,最终,它构筑起一个法外结界,藐视一切规则与法律。

有趣的是,观众对《繁花》这部作品本身的喜爱,与对创作过程中曝出的不公和剥削的愤怒,这两种看似矛盾的情绪,正共同催生出一种全新的审视标准。

人们开始意识到,一个作品的伟大,并不能成为其创作者为所欲为的豁免金牌,当公众不再盲目崇拜“怪癖天才”,不再为“为艺术牺牲”的压榨叙事买单时,真正值得尊敬的艺术,或许是那些闪耀着人性光辉,无需以践踏他人为代价的作品。

这场风波的热度终将消退,王家卫或许会选择沉默,等待下一次用作品说话的机会,而古二这样的弱势者,他们的抗争之路依然漫长且艰难。

但至少,那面看似无懈可击的“艺术盾牌”已经蒙上了灰尘,裂开了缝隙,我们需要的光,不是来自破碎的墨镜,而是来自更透明的行业机制,和对权力更有效的制衡。